“Cuando vi que la autopista se balanceaba, me di cuenta de que era un seísmo fuerte”

El aeropuerto japonés de Sendai, anegado por el agua tras el tsunami que provocó el terremoto. REUTERS

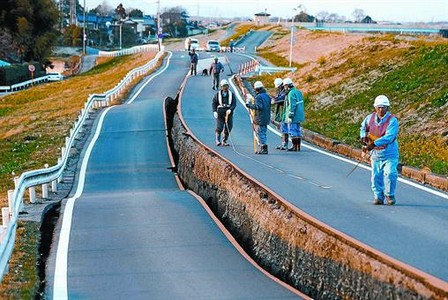

Ingenieros inspeccionan una carretera resquebrajada en la localidad japonesa de Satte. AP / SAITAMA SHIMBUN

Vista aérea de Natori, en el norte de Japón, donde varios incendios se desataron tras el seísmo. AP / YASUSHI KANNO

Más información

- El tsunami pone en alerta a toda la costa oeste de América Latina

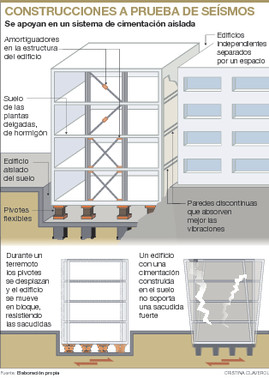

- Los edificios dan muestras de una resistencia excepcional

- El terremoto fue el más intenso de la historia moderna de Japón

- La ola gigante traga camiones, barcos, trenes, coches y casas

- Un seísmo monstruoso sacude todo el Pacífico

Edición Impresa

Versión en .PDF

Información publicada en lapágina 5 de la sección deTema del día de la edición impresa del día 12 de marzo de 2011VER ARCHIVO (.PDF)

Jordi Juste

“Estaba en un edificio del centro de Tokio; sentimos que comenzaba a temblar y pensamos que sería simplemente uno más, pero el temblor fue creciendo y salimos a la calle. Cuando vi que la autopista elevada que pasa enfrente se balanceaba, me di cuenta de que era un seísmo fuerte. Entonces vi con el móvil que el epicentro estaba en Miyagi, muy lejos de ahí, y comprendí que se trataba de un gran terremoto”, explica Albert Mateo, un ingeniero de 29 años de Barcelona que trabaja en la capital de Japón diseñando, precisamente, edificios resistentes a los seísmos.

Albert es licenciado en ingeniería geológica por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y estudió su maestría en Miyagi. En el momento del terremoto estaba participando en una reunión tratando sobre la resistencia de unos edificios. Tras el terremoto el transporte público quedó paralizado, así que para volver a su casa tuvo que caminar durante tres horas. Al llegar se encontró una gran cantidad de objetos caídos por el suelo, puso la tele y se quedó impresionado con las imágenes que la televisión japonesa ofrecía de la ciudad donde estudió.

Sus conocimientos y su experiencia de trabajo en una empresa constructora en Tokio lo han convencido de que un terremoto de la magnitud del de ayer con el epicentro en la capital habría sido devastador: “En Japón la legislación es muy estricta, sobre todo después del terremoto de Kobe de 1995, y los edificios nuevos aguantan muy bien, pero todavía quedan muchas estructuras anteriores y algunas no habrían resistido. Además, parte de Tokio es tierra ganada al mar y el terreno es muy blando y eso agranda el efecto. Habría muerto mucha gente”.

Albert sabe que la destrucción de los terremotos se produce a menudo de forma diferida. “No es sólo el daño que produce la caída de edificios. Están los tsunamis. Y un problema común es la rotura de tuberías de gas y la facilidad con que se propagan los incendios entre edificios muy pegados los unos a los otros. Además, después de la gran tensión que se vive con un temblor importante, la gente se relaja y baja la guardia, y entonces las réplicas causan estragos”.

Acabado de llegar a Tokio

Más impresionado si cabe estaba el colombiano Juan Carlos Villamizar, responsable de inmigración de Iniciativa per Catalunya-Verds, que ayer mismo aterrizó en Tokio para pasar una semana. “Acababa de registrarme en el hotel y estaba en mi habitación dejando las maletas cuando un fuerte movimiento empezó a lanzarme de una esquina a otra de la habitación. Bajé las escaleras buscando la cara de los japoneses, esperando que estuvieran tranquilos, pero solo veía caras de pánico. Todo el mundo salió y empezaron a caer baldosas de la fachada principal. Luego, la cosa se fue calmando, pero hubo un segundo temblor que todavía me pareció más fuerte, y entonces otros cada vez más suaves”.

Con calma tensa, Juan Carlos regresó a su habitación -en la tercera planta de un edificio de siete- para recabar información sobre lo que había ocurrido: “Vi que los medios de comunicación empezaron a informar enseguida y me impresionó que un país con tanta tecnología punta no pudiera hacer más que quedarse viendo por televisión como el mar se tragaba barcos y carreteras. Creo que estaban bien preparados para el terremoto, pero no para el agua”.

Ayer la embajada española recomendó a los españoles de paso por el país que fueran a la sede del Instituto Cervantes, en el distrito de Chiyoda, y facilitó unos números de teléfonos de contacto de escasa utilidad dadas las dificultades para establecer comunicación por este medio. “Hemos tenido suerte de Internet para comunicarnos”, explicaba Villamizar.

22jul2010.JJuste.jpg)